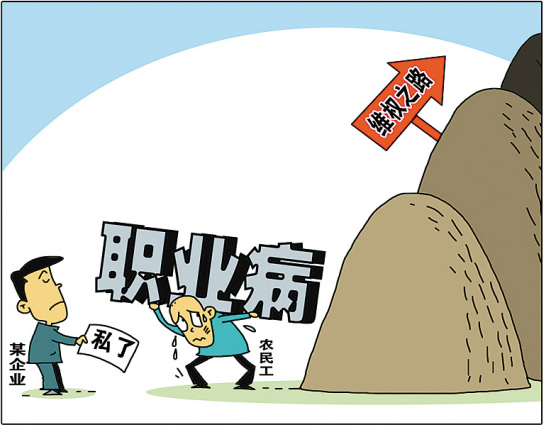

导读:有我国实行工伤保险制度,因工作原因遭受的事故伤害与患职业病的劳动者,按《工伤保险条例》享受相应的工伤待遇。这一设计显然忽略了职业病与一般工伤的显著差别,并直接导致实践中处理涉及职业病人权益问题时,法律规定备显捉襟见肘、顾此失彼进而有失公允。

基本案情

上世纪90年代,阳某、陈某、张某、伍某、代某5人先后入职广东惠州L宝石厂(以下简称“L宝石厂”),属“三来一补”的贸易加工厂(“三来一补”即来料加工、来样加工、来件装配和补偿),由香港L公司与惠州某经济发展公司共同设立。5人从事切粒工作,工作中接触较多粉尘。

2002年前后,5人以及同厂的多名工人相继被诊断为尘肺病。2003年开始,L宝石厂开始向广东汕尾搬迁,此时,多数职业病人尚在持续治疗中,并未鉴定劳动能力等级,部分患者甚至尚未进行工伤认定。多名职业病人为治疗及后续保障问题与厂方交涉,最终,经当地劳动、司法行政部门介入调处,L宝石厂与多位职业病人签署了赔偿协议,约定按照各职业病人当时的病情分别一次性支付赔偿款,并明确约定患者领取此赔偿款后,即表明厂方对患者“造成的所有损害(含工伤赔偿待遇,此后治疗,诊断晋级,病情加重,死亡等),一次性全部(含可能产生的所有赔偿项目)赔偿完毕”,患者即与厂方“终止和永久不再以任何形式发生经济纠纷”“永久不得以任何理由”再向厂方及其关联企业“提起任何赔偿要求及诉讼”。此协议签订后,L宝石厂如约将相应的赔偿款支付给各职业病人,阳某、陈某等5人领取赔偿款后也如约离职,返回四川及重庆老家。

2004年,L宝石厂完全搬迁至广东汕尾,并先后注册成立新的宝石生产企业L1公司和L2公司。搬迁过程中,L宝石厂外方投资企业香港L公司还与中方合作方某经济发展公司签署了一份协议,约定今后L宝石厂一切债务均由香港L公司承担,且因此引起的诉讼均由惠州当地管辖,同时L1公司书面承诺自愿代香港L公司承担L宝石厂在经营期间和搬厂前后发生的所有债权债务(含依法直接支付职业病赔偿的款项),另外,根据L宝石厂另一名职业病患者的诉讼结论、已生效的(2012)惠中法民四终字第351号民事判决书认定:L1公司与L2公司实际上为同一公司,属公司人格混同。

2012年开始,阳某、陈某等5人相约再次到广东省职业病防治院进行职业病诊断,结果5人分别被诊断为尘肺病Ⅱ期至Ⅲ期,后经惠州市劳动能力鉴定委员会依据GB/T16180-2006《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》分别鉴定为四级至一级伤残。

以阳某为例

仲裁及诉讼情况

拿到职业病晋级诊断结论后,阳某、陈某等5人又一起向原L宝石厂所在地提起劳动仲裁,要求L1公司、L2公司、香港L公司及某经济发展公司连带赔偿其职业病工伤待遇及人身损害,但当地劳动争议仲裁委员会决定不予受理。

阳某、陈某等5人随即起诉至当地法院,诉讼请求与仲裁请求一致,其中阳某(被鉴定为尘肺Ⅲ期、工伤一级)的诉求包括:要求四被告向原告连带支付245万3 185元,包括:一次性伤残补助金3459元/月×27月=93 393元(3 459元是2012年惠州地区职工月平均工资);伤残津贴3 459元/月×12月/年×23年×90%=859 215.6元(23年是从2004年阳某受伤之日至其年满60岁退休之日止,共计23年,阳某2004年被认定工伤时37岁);一次性工伤医疗补助金3 459元/月×15月=51 885元。

还包括残疾赔偿金30 226.71元/年×100%×20年=604 534.2元;被扶养人生活费(女儿2001年11月28日出生)(22 396.35元/年×16年)÷2=179 170.8元(因阳某妻子尚有劳动能力,其女儿应由阳某夫妻共同承担,故被扶养人生活费需除以2)。在此说明的是,依据《职业病防治法》第五十九条规定,职业病病人除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律,尚有获得赔偿的权利的,有权向用人单位提出赔偿要求,又依据《民法通则》《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定,人身损害赔偿项目包括残疾赔偿金、被扶养人生活费、精神损害抚慰金、后续治疗费等,赔偿标准在《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》有规定。

此外,还有交通费1 347元、检查费271元、职业病诊断费1 500元、劳动能力鉴定费300元等共计3 418元;住院治疗费61 568.09元;精神损失费20万元;后续治疗费暂按40万元,待鉴定结论作出后按照鉴定结论计算。一审过程中,法院委托当地某鉴定机构对原告所需后续治疗费用进行了鉴定。

一审法院认为,原告阳某经依法确认为工伤并被鉴定为劳动功能障碍(伤残)一级,其依法应当享受工伤待遇,同时依据《职业病防治法》第五十九条规定,阳某还可享主张民事赔偿。一审法院同时确认香港L公司、某经济发展公司与L2公司间的债务安排协议,认定原告的诉求应由L1、L2公司承担连带赔偿责任。

关于工伤待遇,根据《工伤保险条例》第三十五条的规定,原告因此次工伤享有的工伤赔偿为:一次性伤残补助金51 138元(1 894元/月×27个月);伤残津贴204 552元(1 894元/月×90%×120个月)(1 894元/月是2004年惠州市职工月平均工资标准)。原告诉请的一次性工伤医疗补助金不予支持。

关于民事赔偿,原告女儿的生活费为27 807.75元(3707.7元/年×15年÷2),精神损害抚慰金支持32 000元,原告诉请的残疾赔偿金不予支持。

关于后续治疗费,一审法院暂予支持10年,根据鉴定结论计算此费用为437 133元,此后发生的新费用可另行主张。

此外,原告诉请的劳动能力鉴定费1 500元、职业病诊断检查费271元、交通费1 347元、医疗费67 097.92元据实支持。

综上,扣除原告2004年12月离职时收到L宝石厂支付的12万5 000元赔偿及2014年1月14日收到L1公司先行支付的1万5 000元医疗费,L1公司和L2公司还应向原告支付工伤伤残补助金、伤残津贴、抚养人生活费、精神损失费、劳动能力鉴定费、职业病诊断检查费、交通费、医疗费共计26万713.67元,后续治疗费42万2133元。

2013年9月,惠州基层法院一审判决确认L1公司与L2公司连带分别支付阳某、陈某等5人48万~68万不等的补/赔偿款。被告不服,上诉至惠州市中级人民法院,该院于2014年8月20日作出终审判决,驳回上诉,维持原判。

律师说法

现阶段我国实行统一的工伤保险制度,因工作原因遭受的事故伤害与患职业病的劳动者,均按《工伤保险条例》享受相应的工伤待遇。这一规定表面看来没有太大问题,但这一设计显然有意无意地忽略了职业病与一般工伤的显著差别,并直接导致实践中处理涉及职业病人权益问题时,法律规定备显捉襟见肘、顾此失彼进而有失公允。

职业病与一般工伤,一为“病”,一为“伤”,二者无论是在发生原因、临床表现、后续治疗与康复等方面均存在明显不同,其差异表现在:职业病的发病具有潜伏期,且因工作环境存在职业危害因素、相应职业防护欠缺所致,而一般工伤多为即时性的发生,与劳资双方的主观过错并无必然关联;职业病被认定工伤需要经过专门的诊断、鉴定,而一般工伤则在受伤后即可直接申请工伤认定;职业病一经患病,多数即终身难以治愈且会持续加重晋级,因此需要长期甚至终身治疗,而一般工伤则往往经过一段时间的治疗后伤情即归于稳定、愈合,虽同样会留下终身残疾但毕竟不再存在像职业病那样的后续的医疗依赖。

这是从职业病的病理特性来看,我们会发现,统一工伤保险制度下,职业病人的某些重要保障会面临不合理的被终结,也是我们考量用人单位一次性了结职业病人全部应享待遇这种“私了”模式是否合理合法的一个最基本的标准。

另一方面,社会保险在我国属于强制性保险,参加社会保险乃是用人单位的强行性法定义务,这种参保义务贯穿于劳动关系的始终,无论是双方建立劳动关系之初,还是劳动关系维持期间,抑或是出现特殊事件,如劳动者罹患职业病或者遭受工伤,用人单位均应依法为劳动者投缴社会保险。

而且,从我国工伤保险制度的演变来看,国家对工伤保险待遇的给付也是倾向于长期、连续给付而非一次性了结的。2004年的《关于农民工参加工伤保险有关问题的通知》(劳社部发[2004]18号),规定农民工可选择一次性领取长期待遇,以解决受工伤农民工回乡后按月领取待遇不便的问题。这在当时条件下,对促进农民工参加工伤保险,保障农民工权益发挥了重要作用。随着社会保险服务网络的健全和信息化水平的提高,异地领取待遇的条件逐步具备,为确保工伤职工的权益得到长期、稳定的保障,2013年,人力资源和社会保障部制定了《关于执行<工伤保险条例>若干问题的意见》(人社部发[2013]34号),其中第十三条明确规定:“由工伤保险基金支付的各项待遇应按《条例》相关规定支付,不得采取将长期待遇改为一次性支付的办法。”

因此,笔者认为,从优先保护劳动者合法权益的《劳动法》立法宗旨出发,结合职业病特有的病理表现,以及考虑到引发职业病的特定环境因素(即用人单位存在引发职业病的违法过错),用人单位不宜一次性了结与职业病人的劳动与社会保障关系。

顺便指出的是,本案在事实上否定了“私了”协议的同时,还一并支持了职业病人提出的民事赔偿(含被抚养人生活费、精神损害抚慰金等)主张,这是广东地区法院再一次正确适用《职业病防治法》第五十九条的成例。

律师建议

本案是一起典型的职业病待遇一次性“私了”案,现实中此类“私了”情形比比皆是,与此相应的,则是大量的“私了”协议并未被质疑、否定。其原因一方面在于患者方面鲜有主动提出异议的,因而也少有针对“私了”协议形成的司法个案,另一方面也与目前社会各界包括司法实务界对类似“私了”协议的认识不一有关系,恐怕更多的法律人未必会轻易否定此种协议的法律效力,毕竟此类协议切合了一般民事赔偿协议的形式自愿、合法及实体上部分满足了患方诉求。

因此,笔者认为,本案无论是对用人单位还是对职业病患者都具有非常重要的借鉴意义。

从用人单位的角度来看,倘若不考虑职业病员工的病情,一味为减轻用工负担而摞挑子、甩包袱,急于与职业病人“私了”,而且所提供的补/赔偿条件相对苛刻,甚至全然不顾《工伤保险条例》规定的最低补偿标准,利用患者法律知识的欠缺和因病急需用钱的困境,将一次性补/赔偿条件一减再减,此时签署的“私了”协议,虽然可能形式合法,患者签收相关补/赔偿款后短时间内可能不会再向单位主张权利,其实则不然,过于严格地限制患方权益,类似协议可能面临显失公平或者重大误解的质疑,并因为剥夺或不合理限制另一方权利,甚至违背相关强行性规定而面临被撤销、被否定的风险。所以,对职业病工伤,用人单位应慎用一次性“私了”协议。

站在劳动者角度,则更应慎签这种一次性“私了”协议,道理很简单,民事合同一旦签署,除非有显而易见的违法之处或者满足特定的条件,一般都很难被否定被推翻,毕竟,有关民事合同的撤销、无效之诉,法院在审理时会相对谨慎、保守。本案5位职业病人之所以能够获得支持,与5人病情前后变化巨大、相关一次性补/赔偿标准确实较低有关,也与案情及案件处理本身的某些特殊性不无关联,因此,需要特别说明的是,本案尚不足以成为推翻职业病一次性“私了”协议的标本。